这是一个人和一本图文书的故事,也是一个人和一个时代的故事,更是一个人和一段历史的故事。

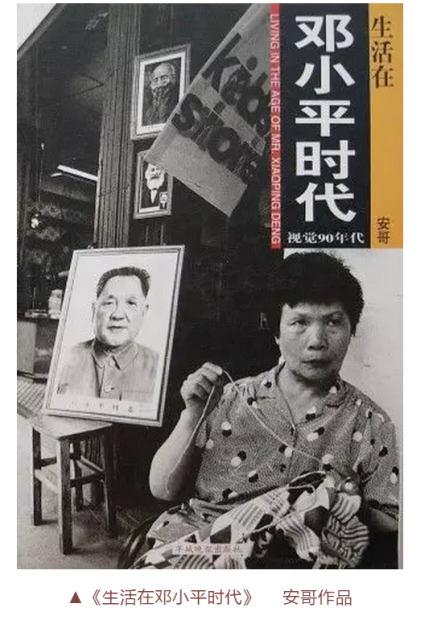

2001年8月,一本名为《生活在邓小平时代》的图文书在全国各地热销。许多人从这本书中惊讶地发现,以往对南方的改革开放的印象大多汇集在这里。

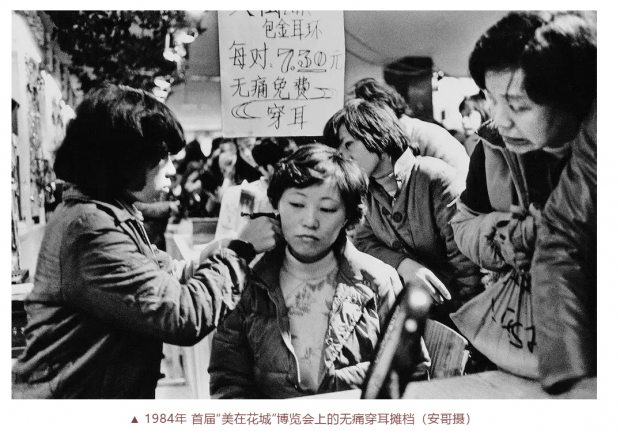

略显苍老而又尴尬的大龄青年集体婚礼中的新人们;

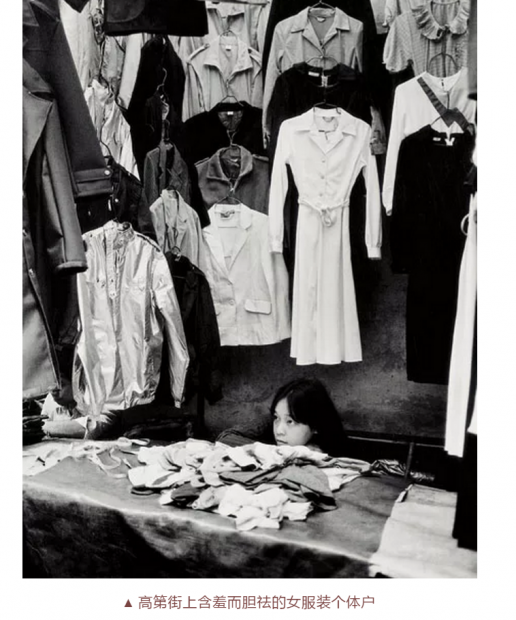

高第街上含羞而胆祛的女服装个体户;

挂着邓小平像的普通农家;

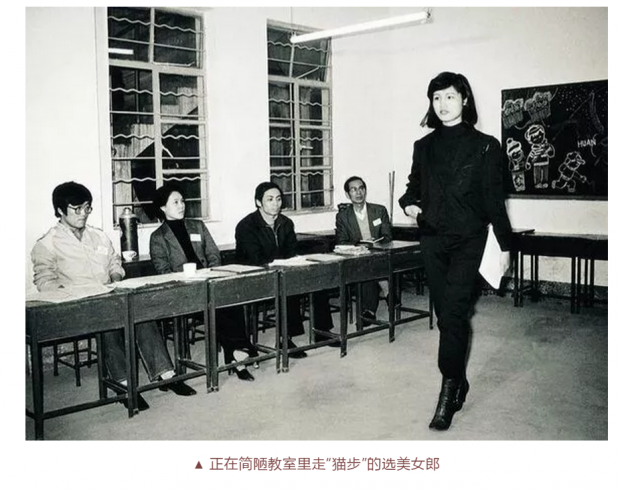

正在简陋教室里走“猫步”的选美女郎;

穿着拖鞋带着孩子上班的第一代洗脚上田的女工;

……

安哥是一位什么样的人?

他为什么会拍出这么多极为普通而又极具时代意义的照片?

他是怎么想到要拍这些照片的?

这些照片究竟是怎么拍出来的?

是时代赋予的机遇还是人生经历的必然?

一位普通的摄影者为什么会和一个时代联系在一起?

在国门打开、风气转换的1980年代初,安哥就已经有了记录这个时代的想法:“我看了马克·吕布(法国摄影师,是1949年后较早获准进入中国拍摄的西方摄影师)的画册,他拍的五六十年代的生活,那些都是我们的生活啊,但是他拍得特别自然、生动,完全真实。另外,刘香成(美籍华人,曾任美联社记者、《时代》周刊驻华首席摄影师)在1983年出了一本书叫《毛以后的中国》,我觉得老外可以做,我当然也可以,所以一直希望用我的照片来反映一个时代。他是毛泽东以后的,我是邓小平时代的。邓小平起来以后,民心所向,连北大学生也打旗号说‘小平你好’,是不是?时代肯定是不一样了,而且开始搞改革开放了,窗口就在广东,而我又在广东。”

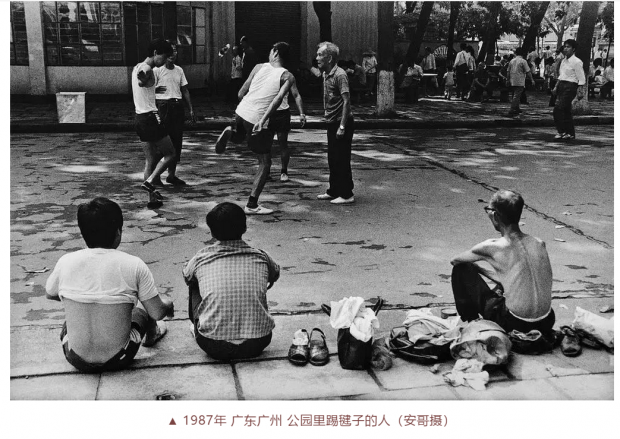

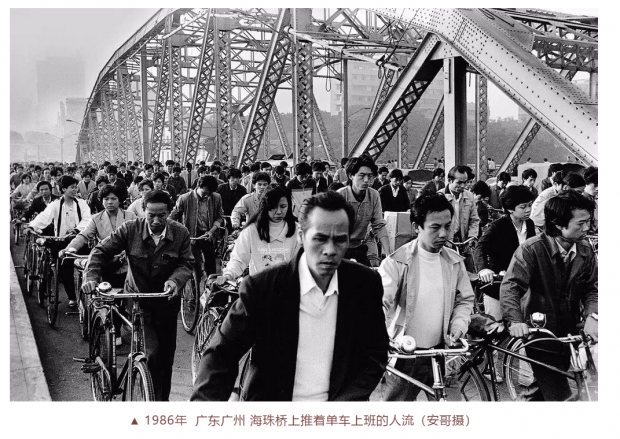

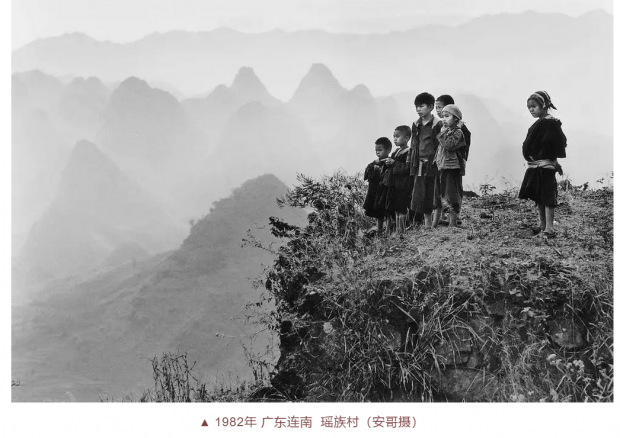

面对着作者1976-2000年25年间的700余幅摄影作品,这时人们才突然意识到,一个时代的结束和另一个时代的开始。那一幅幅曾经司空见惯而又触手可及的普通生活画面竟在不知不觉中已经成了逝去了的时代记忆。

作者在这本图文书里捕捉到不仅仅是一个个人物,一个个动作,一个个表情,而是一个时代的丰富信息,是邓小平时代的民间众生相。它亲切地告诉我们:历史的巨变就在我们身边发生!

不仅如此。这本图文书,还使“邓小平时代”这一词组不胫而走,成为全社会自发的公用名词。“邓小平”三个字的意义超越了个人和政党的狭义局限,真实而形象地成为人民大众生活富裕起来的精神象征,比如当年之《东方红》与毛泽东一样。从此,这位一举成名的摄影者——安哥的名字写进入中国现代摄影史。也正是这本图文书,使我认识了这位中国南方摄影圈里的“大哥大”。

记得是2005年上半年,我们准备请广州的一些知名作家动笔,出一套改革开放时代的纪实性系列丛书。对于这套丛书的策划,我们提出的要求是不应景不解读,大历史大文化,更自由更真实。

一次偶然的机会,《羊城晚报》的资深编辑陈朝旋向我推荐了该报的摄影部主任颜长江。颜长江在涉足摄影圈前已出版过两本书。他的摄影作品具有很强的艺术穿透力,他的文字轻松而凝重,单纯而深刻,这些我早有所知。由他来写这样的书,当然是我们求之不得的。可惜由于其他原因,长江先生没有加盟这套丛书的写作,但他却向我们郑重而热情地推荐了安哥。他对我说:“安哥虽然不是作家,但他出过一本图文书叫《生活在邓小平时代》。 你们可以先看看!”

▲ 1982年 广东

读着《生活在邓小平时代》里一幅幅照片,我不禁怦然心动。其实,这里面的许多照片我不止读过一次,每次读它总有一种莫名的亲切感油然而生,有时激动地难以掩卷。更使我惊讶的是,这里没有伟人的决策,惊人的内幕,激烈的交锋,宏伟的场景,但却真真切切地见证了那个时代翻天覆地的深刻巨变。

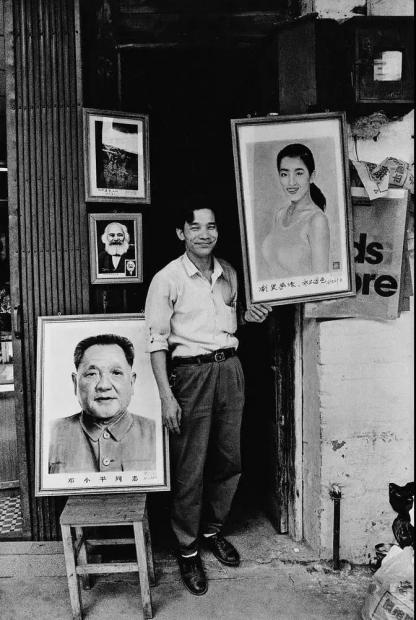

▲ 1995年 广东东莞 画像摊前的邓小平和巩俐的画像(安哥摄)

安哥是一位什么样的人?他为什么会拍出这么多极为普通而又极具时代意义的照片?他是怎么想到要拍这些照片的?这些照片究竟是怎么拍出来的?是时代赋予的机遇还是人生经历的必然?一位普通的摄影者为什么会和一个时代联系在一起?

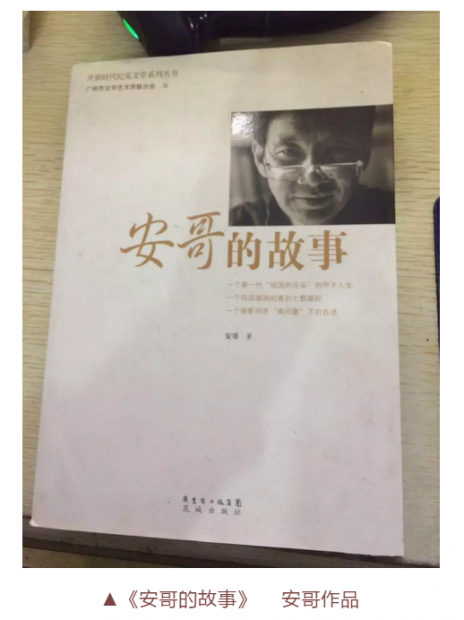

于是,我们请安哥给我们讲故事,他讲的故事虽然零碎而不完整,粗糙而不精致,有点鸡毛蒜皮和啰嗦唠叨,也并不那么艺术化和文学化,但正是这种原生态的故事,以其淳朴自然,以其真实生动,以其并非想象的传奇、情景、细节,深深地吸引了我们打动了我们。

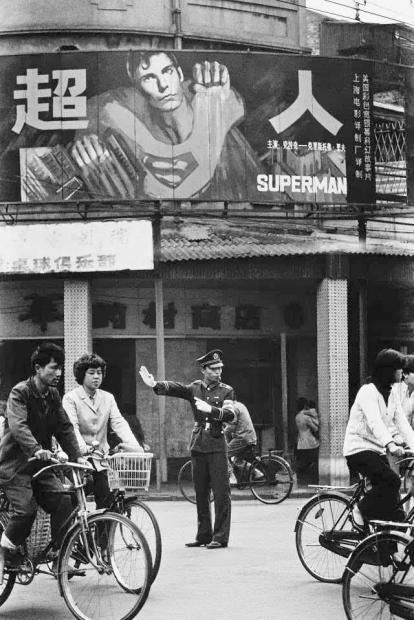

▲1984年 美国大片《超人》到广州(安哥摄)

安哥以他那略显疲惫而仍闪烁着纯真的神态,以他那执拗的人本立场和尚未完全褪尽的“贵族”气质,滔滔不绝地向我们诉说了属于他自己的悲喜交集的故事,也属于这个时代的因果相袭的故事。

人生是时代的折射,一个时代的来临并非偶然。摄影是时间的瞬间,一个瞬间的成功也并非偶然。是安哥拍出了邓小平时代还是邓小平时代造就了安哥?我想这个答案应该在安哥的半个多世纪的人生经历中去追寻。

(本文是作者为《安哥的故事》一书所作的序,2009年2月1日花城出版社出版)

安哥,1947年出生于辽宁大连,1949年到北京 。1968年从北京到云南西双版纳当农垦工人七年,1975年回城到广州做工人,1979年任中国新闻社广东分社摄影记者,1988年底奉调到香港《中国旅游》画报任记者、编辑,1994年9月调回中国新闻社广东分社任摄影记者。2001年单位鼓励提前退休后,在广州集成图像有限公司()集成图像网任总编审。

1980年、1981年、1983年曾与十数影友集资在广州越秀公园举办了三届《人人影展》。

1981年至1988年有作品参加在北京中国美术馆举办的《自然、社会、人》影展、《十年一瞬间》影展和《现代摄影沙龙88展》。

1988年10月以《中国:开放百态》影展参加在北京中国历史博物馆展出的《在改革的年代》影展。

1995年10张作品入选丹麦艺术节的影展。

1996年组织有内地和港台的八十多位摄影师到会的“96中国报道摄影交流会”。

2001年由羊城晚报出版社出版了《生活在邓小平时代》(视觉八十年代、视觉九十年代)。

2002年在第二届平遥国际摄影大展中,策展《南方十一人》影展,并获“欧莱雅中国当代摄影师大奖”铜奖。

2003年担任第三届平遥国际摄影大展“欧莱雅中国当代摄影师大奖”评委、广东美术馆主办的《中国人本——纪实在中国》摄影展策展人。

2004年上海“空与间画廊”举办个人影展“生活在邓小平时代”。

2005年1月担任广东美术馆主办的《2005广州国际摄影双年展——城市·重视》策展人。

2005年9月作品入选美国密歇根大学人文研究所《景色转换:中国都市纪实摄影》。

2005年任《沙飞摄影选集》的主编。

2005年12月,在首届连州国际摄影节任策展人。

2006年被评为“广东首届十大摄影家”之一。

2007年在第七届中国摄影金像奖评选中获记录摄影类创作奖。

2009年3月《哥哥不是吹牛皮》由花城出版社出版。9月《结图纪事》由南方日报出版社出版。

2009年2月《安哥的故事——哥哥不是吹牛皮》由花城出版社出版。以民间立场、平民视角回顾中国改革开放时代生活。

2009年8月“FOTOE小黑书·纪实经典”系列之《安哥:结图纪事》由南方日报出版社出版,精选安哥1973-2009年拍摄的400多张作品。

感谢安哥授权提供本文照片

文 | 吴东峰 图 | 安哥

编校 | 杨梅

作者简介:

吴东峰,兵头将尾一大校。大校者,大笑也。笑看大江东去,浪花淘尽英雄。曾面对面采访过肖克、王震、许世友、陈士榘、陈锡联、张爱萍、王平、张震、李德生、刘华清、尤太忠等二百余名开国将军,著有《开国将军轶事》《寻访开国战将》《长征,细节决定历史》《他们是这样一群人》《开国战将》《东野名将》《毛泽东麾下的将星》等,共计一百多万字,被称为“中国将帅纪实文学第一人”、“开国战将经典史记”。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号